رسالتان في الأدب| إبراهيم طه

- إبراهيم طه

- 14/06/2024

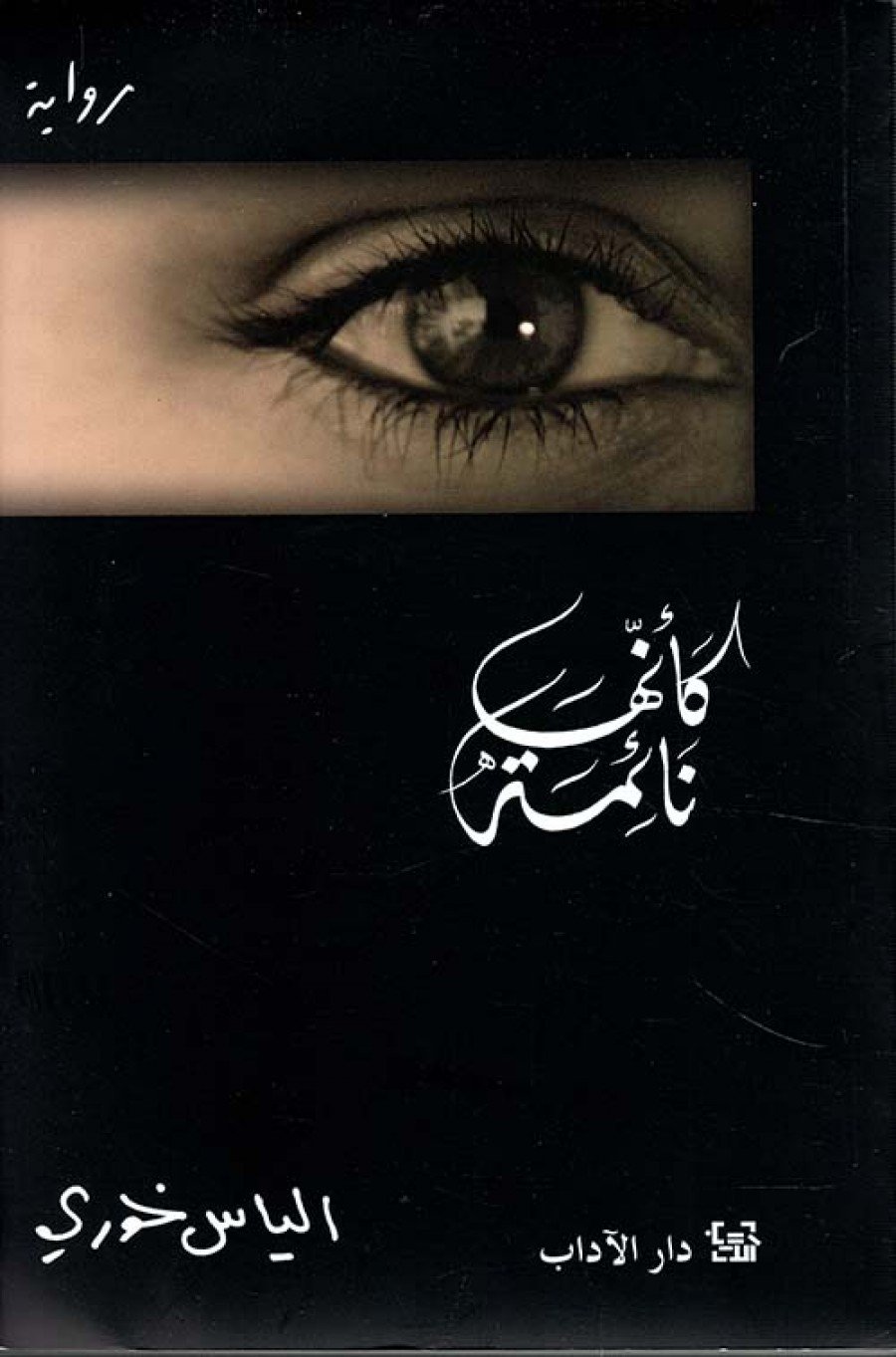

ما أبلغ الصدف أحيانًا! وصلتني في يوم واحد مقالتان لصديقين لهما في الأدب وملحقاته. الأولى لرائف زريق وهي عن رواية إلياس خوري "كأنها نائمة" (2007)، والثانية لسهيل كيوان وهي عن مجموعة شعريّة لعلي قادري "الماء والنقصان" (2024). كتبت رسالة تعقيب لكلّ منهما. في وقت لاحق جمعتهما لنشرهما في مقال واحد، حينها تبيّن لي أنهما تتحلّقان حول فكرة واحدة قديمة أبديّة أزليّة معًا. رائف وسهيل كلاهما يُحيل إلى ماهيّة الأدب وعمقه الغائيّ في علاقته بالواقع رغم تباين الجانر في المقالتين. ومن هذه الفكرة تنسلخ مسائل "المعنى".. وقتَ صار نقدنا يلتفت إلى قضايا الماهيّة الأدبيّة، ولم يعد يهدر كلّ وقته ووقتنا في حديث طويل مملّ عن تفاصيل "المعنى" العقائديّ، توسّمنا خيرًا. توسّمنا خيرًا لأنّ الالتفات إلى قضايا الماهيّة يُفضي إلى المعاني ولا ينعكس. توسّمنا خيرًا لأنّ الماهيّة أصل والمعنى فرع. والفرع ينشأ على أصل.. وهذا حديث شرحه يطول، يطول ويتشعّب في شعاب ولا ينتهي.

/الرسالة الأولى إلى رائف زريق

عزيزي رائف،

قرأتُ رواية إلياس خوري "كأنها نائمة" منذ سنوات.. وقرأتُ مقالتك الذكيّة المثقّفة واستمتعت وأفدت. صدقًا! وكانت مقالتك قراءة على قراءة على قراءة. أعني تراكمت في ذهني حتى الآن ثلاث قراءات هي ثلاثة نصوص: رواية إلياس خوري، قراءتي الذاتيّة لها وقراءتك أنت للرواية. بسطتَ في مقالتك فهمَك للرواية ووعيَك المسقَط عليها. والحقيقة أنّ مقالك، رغم قصره، مضاعف مزدوج. مقال من طابقين اثنين: طابق خاصّ بالرواية نفسها وتضاعيفها وطابق آخر خاص بالأدب على العموم. لم تحصر نفسك في حدود الرواية فخرجتَ من النصّ إلى الظاهرة إلى الجنس، من رواية خوري للحديث عن الرواية والأدب بالإطلاق. ذكرتَ لاكان وكريستيفا كي تذكّرنا بقدرة اللغة المراوِغة على الوساطة بيننا وبين الواقع الذي نحياه. وهذه مفارقة كبرى! حين يحتاج الواقع الذي عشناه ونعيشه، بتفاصيله المرهقة، إلى أدوات مجازيّة كي نفهمه فهذا يعني بالضرورة أنّ الواقع أكبر وأعظم من مجموع مركّباته، ونحن جزء من مركّباته. الواقع أكبر من البشر وأكبر من اللغة. انظر يا عزيزي كيف نحتاج إلى لغة إلياس خوري، وآلاف الأدباء غيره، كي ترتّب لنا واقعنا وتلملم أشلاءه من جديد حتى نفهمه أو لعلّنا نفهمه. اللغة من موادّ الواقع خلقناها نحن كي تعيننا على التواصل في الواقع ومع الواقع. ولغة الأدب هي عدسة صغيرة مركّبة مقعّرة ومحدّبة في نفس اللحظة، صنعناها كي نرى الواقع بشكل أكبر وأعمق وأقرب وأبعد!

المفارقة أننا لا نرى الواقع رؤية HD إلا بشيء من مادّته. لا نرى الكلّ إلا بالجزء، لا نرى الكبير إلا بالصغير. قلتَ في مقالتك إنّ الرواية تُرينا الواقع بتحويله إلى منظومة رمزيّة. وهذا عين الصواب لثلاثة أسباب: (1) الترميز الذي وظّفه إلياس خوري في الرواية كان مدعاة للتفكير، دعوة للتأمّل العميق. حين تعيش الواقع تنغمس في تفاصيله وأشيائه، تمارسه بالفطرة الرتيبة. الرواية تبتعد عن الواقع بأدوات ترميزيّة تُقصينا عن رتابة الواقع، تخرجنا من تفاصيله كي نعاينه من مسافة بعيدة. قال شكلوفسكي مرّة إنّ الروتين الرتيب يعطّل الفهم فنحتاج إلى شيء لكسر الرتيب وكسر الاستجابات الرتيبة (Defamiliarization). (2) الترميز الذي وظّفه إلياس خوري في الرواية خلق نصّين متوازيين يتقاطعان أحيانًا وينفصلان في أحايين أخرى. وكان خوري قد خلق هذا التوازي بآليّات الذاكرة والأحلام أو المنامات والمونولوجات الهذيانيّة أحيانًا. (3) وهكذا، بفضل هذه المغادرة للواقع نفسه والاستعاضة عنه بمنظومة رمزيّة تُفضي إلى التفكير والتأمّل، أجد نفسي بفضل كلّ ذلك شريكًا فاعلًا منتجًا لواقع جديد.

رواية خوري لا تعكس الواقع بل هي تبعثره وتعقّده وتخربطه كي يشركنا نحن في ترتيبه من جديد. نظرية الانعكاس ماتت واندثرت منذ زمن بعيد. عرف إلياس خوري كيف يورّط قارئه ويجرّه جرًّا إلى عالمه المبعثر.

مقالتك يا عزيزي ورّطتني بما أقوله الآن. وهذا يكفيها! مقالة مثقّفة عميقة تفضح علاقتك الغراميّة السرّيّة مع الأدب.. نلتقي ونثرثر!

/الرسالة الثانية إلى سهيل كيوان

عزيزي سهيل،

كتبتُ مرّة ما معناه "كلّ كاتب ناقدٌ فاشل وكلّ ناقد كاتبٌ فاشل". بعد أن قرأت مقالتك يا عزيزي تبيّن خطأ ما كتبتُه. أعترف وأتراجع.

قرأتُ مجموعة علي قادري الشعريّة "الماء والنقصان". قرأتها وقرأت سابقتها "ثلاثون خرابًا وجثّة". قرأتهما الاثنتين لسببين اثنين: الأول، لأنّ صاحبهما عليّ وهو طالب وصديق. طالب نجيب يريدني أن أرشده كي يحصل على دكتوراة هو في غنًى عنها، وصديق صداقته جميلة لا غنى لي عنها. والثاني، لأنّ صاحبهما شاعرٌ شاعريّته أصيلة بنفورها ومشاكستها وقدرتها على المنابذة.

قرأتُ تعليقك يا عزيزي على المجموعة. وهي فرصة حتى أشكرك على مشاركتي بما كتبت. كتبتَ وأحسستُ ببعض ارتباكاتك وحيرتك وانت تحاول أن تمسك بذيل المعنى من ناصية اللغة. قلتَ إنّ لغة علي قادري تُدخل "المتلقّي في منطقة ملغومة، وقد قرّر بصرامة أن يشقَّ طريقه الخاصّ به، وإن كانت الكتابة الجديدة في موضوعاتها صعبة جدًا، في شكلٍ جديد ولغة مختلفة، فما نكتب من شعر ونثر، غالبًا ما يكون قد سبقنا إليه آخرون، سواءٌ من أفكار ومضامين أو أساليب وأشكال". هكذا كتبتَ أنت. كتبتَ وقلتَ أمرين: قلتَ إنّ اللغة هي المعتمد الذي تنهض عليه شاعريّة علي قادري، أقصد اللغة بمخزونها المعجميّ والبلاغيّ. وقلتَ إنّ النصّ، كلّ نصّ، هو تراكمات لنصوص سابقة مثلما قالت جوليا كريستيفا حين تحدّثت عن فسيفساء النصّ.. قلتَ ووضعتَ كلّ أصابعك على الحقيقة.

علي قادري يبعثر اللغة في مستواها المعجميّ والاستعاريّ فيجمع بين مفردات لا تجتمع في الأصل لتشكّل صورًا غريبة قد تصل إلى حدّ العجب. وهذا هو أساس الغموض في مجموعته الذي قد يصل إلى حدود الإبهام. والمسافة الفاصلة بين الغموض والإبهام كبيرة. وأنت بمقالتك يا عزيزي عبّرت عن هذا بلغة كاتب يملك أدوات ناقد. قلتَ "المعنى داخل معنىً داخل معنى، كأنّما يسعى إلى تطهير قصيدته في عليائها، فتبدو مختالة وعنيدة، موصدة الأبواب والنّوافذ، تترك طالب المعنى واقفًا يطرق بابها فلا تُفتحُ لهم مغاليقها إلا بقطرات ضنينة كالدّواء، وهذا بعد بحثٍ وعرقٍ ووقفاتٍ وتأمّلات، وكثيرًا ما تستقبلُك بجهامةٍ كأنّها غير عابئة إلى رغبتِك في فكّ رموزها، وعمومًا تبقى بلا قدرة على الولوج إلى المعنى، كأنّ الشاعر يخشى على كلماته من الانكشاف، فيبقيها في أغلفتها السّميكة". تبدو لي محبطًا يا سهيل وأنت تحاول أن تروّض القصيدة. حتى بعد جهد واجتهاد وتعرّق لا تمسك بالمعنى. في أحسن الحالات لا تهتدي إلا إلى شبيهه أو أخيه أو ابن عمّه. والارتباك أمام القصيدة هو قراءة مشروعة.

مقالتك يا عزيزي تثير في ذهني سؤالين: هل "المعنى" أصلًا من الالتزامات المبدئيّة القبْليّة للأدب؟ وهل هناك التزامٌ بنوع أو شكل أو نمط محدّد من المعنى؟ يبدو لي أنّ الإجابة عن كليهما بالنفي. أبحث أحيانًا عن إحساس بمعنى أو شعور عامّ يمكنه أن يقودني فيما بعد إلى معنى أو ظلّ معنى.

ورغم كلّ ما قيل، رغم التحدّيات التي يضعها الصديق سهيل أمام الناقد وبحقّ، أظنّ أنّ الدخول إلى شعر علي قادري ينبغي أن يكون من بابين: اللغة والتناصّ. إذا كانت شاعريّته تنهض أساسًا على اللعب باللغة، بمستواها المعجميّ والبلاغيّ، فلا بدّ إذًا أن تكون اللغة نفسها المدخل الأوّل إلى حنايا القصيدة وثناياها. أمّا باب اللغة فهو آليّة إجرائيّة منهجيّة من خطوتين: الأولى فرز المعجم اللغويّ الذي تنبني منه قصيدة عليّ وإحصاء المفردات المفتاحيّة، التي ترتقي إلى مرتبة الموتيفات المتكرّرة. والثانية توزيع هذا المعجم أو تصنيفه في حقول دلاليّة عامّة. وهكذا في المحصّلة العامّة نصل إلى أنّ قصيدة علي قادري توازي بين محورين: محور التعبير عن وجعٍ ونقصان ومحور الرغبة في الخلاص. هذا التنازع أو التوتّر بين المحورين كلاسيكيّ معروف يمنح القارئ الحقّ والواجب بأن يحصر "المعنى" أو يحرّره في مسار شخصيّ ذاتيّ وفكريّ وسياسيّ. أعني أنّ علي قادري يحدّد أركان المعادلة، التي قد تُفضي إلى معنى، لكنّه يتملّص من تعداد مجاهيلها بنفسه ويهرب من الجواب النهائيّ الملزم. وهذا جيّد في ذاته. وفي المجموعة قرائن نصّيّة عديدة تحيل إلى معانٍ ذاتيّة خاصّة مسحوبة من طفولته يخلطها بمعانٍ فكريّة وسياسيّة عامّة. أمّا باب التناصّ، الذي نراه حاضرًا على استحياء في قصائد كثيرة في مجموعة عليّ، فيعين القارئ من زاوية أخرى على الدخول الحييّ إلى القصيدة. ولا شكّ في أنّ هذا الباب أسهل من مدخل اللغة.

عزيزي سهيل، مقالتك صادقة، صحيحة، مستفزّة تحضّ على التفكير الدقيق العميق. لك شكري الجزيل والجميل أيّها الأديب الأصيل المبدع!

.jpg)

إضافة تعقيب