قبل سنتين بالضبط، ينقص أو يزيد بضعة أيام شاهدت مسرحية الهوتة للفنان المتألق عامر حليحل وكتبت تعليقا على هذا العمل المسرحي الفوق عادي بوستا على صفحتي الفيس-بوكية ورد فيه ما يلي:

عامر حليحل يتألق مجددا.

في كل مرة أشاهد فيها عملا دراميا للفنان عامر حليحل أجده يصعد، بل يثب إلى قمة جديدة. يصعد سلم الفن قافزا قفزا. انه كالنسر محلقا في السماء.

في مسرحية الهوتة يصل القمة، يتوحد جسده ولغته وتعابير وجهه بالمعنى. يتحد المعنى بالجسد فيصير حصانه الذي يمتطيه كفارس مجرب يوجهه أينما يريد . يتلاعب بصوته يرفع من نبرته وينزل به هابطا، إنه عُوده الذي عليه يعزف. ينطلق الوجدان محلقا ولكنه يبقى مقيدا بحركة يديه اللتان تشدانه لكي لا يبتعد بعيدا عن المعنى. الهوتة، ملحمة ضد الحرب الأهلية. يتحد فيها الخاص والعام في كلية الموت المفجع الجاثم صخرة لا تزحزح على صدور الناس، ينقطع الأخ عن أخيه والابن عن والديه ويصير الدم أسود يغطي بياض الستائر خلف الراوي. ويا له من راوي انه جلجامش العائد من رحلة الموت، قصيدة الريح العابثة بحارات تركها أهلها، أنه الخنساء تبكي أخاها.

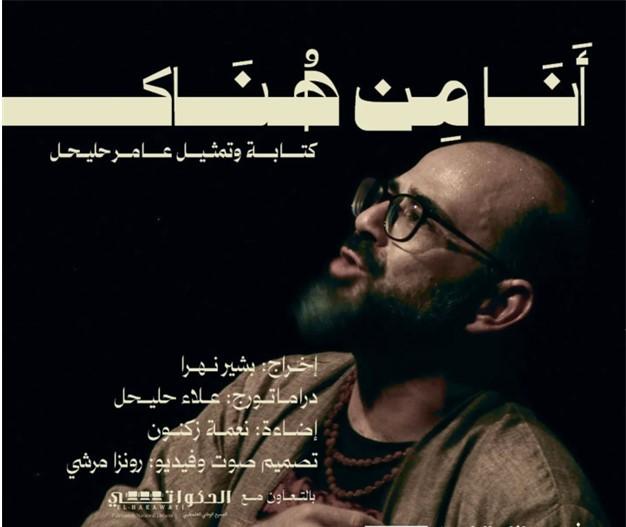

وبعد أن شاهدت العرض الثالث للعمل الفني الجديد له (في حيفا)، أنا من هناك، قبل بضعة أيام، أجدني مُلزما بوضع هذا العمل الحالي في ميزان مقارنته مع ما اعتبره قمة مسرح عامر حليحل، أي مسرحية الهوته. ولا أفعل هذا إلا وفاء للقيمة الاستثنائية التي يشكلها عامر في نظرنا جميعا كفنان. ولا شك عندي أن عامر فنان فوق عادي، مبدع، مثير، آسر، نشيط ومثابر. ولا شك أنه قد قدم أعمالا مسرحية هامة جدا ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل المسرحي، طه. لكن الهوتة تبقى في نظري، الإبداع الذي لم يستطع عامر أن يتجاوزه، ولا حتى في هذا العمل الأخير. ولا شك أيضا أنه في هذا العمل ابدى مقدرة فائقة على التواصل، أولا مع الجمهور، وأسره ثانيا وابهاره ثالثا بفيض مقدرته على الاسترسال شعرا ونثرا.

لكن يبقى السؤال القائم قائما؛ كيف علينا أن نُعرّف، أن نسمي هذا العمل الذي قُدم على خشبة المسرح؟ وهو سؤال مفتاحي من وجهة نظري، من أجل تقديم نقد مثمر للعمل الإبداعي بما هو منتج جماعي، ومن أجل فهمه وتذوقه.

العمل الذي أمامنا هو سردية سيرة حياة الفنان مُتمَثلةً بمحاولة الإجابة على السؤال الذي يطرحه هو على نفسه أثناء مكوثه في لندن؛ ما الذي أفعله هنا؟ وأنا هو ذلك الذي من هناك! فأنا إذا من هناك. وهو السؤال الذي لا ينفك يبحث عن إجابة، حاول محمود درويش تقديمها بصيغة "سجل أنا عربي ورقم بطاقتي..". يواصل المنولوج الداخلي قائلا: عليَّ إذا الحضور الى هناك، حيث يمكنني أن أسجل أنا أيضا، أن أكون حاضرا. إن هذا الحضور الذي يمثل قطيعة مع الهناك بالهُنا، الحضور الذي يسرده الفنان على شكل حوار داخلي مع موظف الجوازات أو المحقق (وكلاهما واحد) آشِر، هو ما يُفوت المنتج الفني بصورته التي قُدمت لنا، استغلالَه، فيعرض في لحظة اللقاء هذه، الغربة التي يعيشها الفلسطيني في وطنه، عرضا لا يتجاوز السردية العادية المشوبة ببعض الهزل وببعض المَجون المازوخي. هذه اللحظة التي يعود فيها الفلسطيني الى وطنه واقفا عند حاجز تسجيل الجوازات، مُمثلا كلَ، ومُتمثلا لكلِ ما تعنيه النكبة في لحظة واحدة مُكثفة، خصوصا وأنها تأتي بعد أن طُرح السؤال، ما الذي تفعله هنا؟ وأنت من هناك، هذه اللحظة يتم المرور عليها مرورا عاديا استعراضيا، مرورا لا يستطيع أن يرتفع بها من مصاف العادي الشائع، وهي كذلك بما هي مُعاشة يوميا، وأن يعرض استثنائيتها بوصفها مفارقة وجودية قاسية، مفارقة الوضعية التي تضع النكبةُ فيها الفلسطينيَ على الحدود، مراوحا بين الغربة والحاجة إلى إثبات الوجود في الوطن. إن ما يغيب عن العمل، في لحظته هذه، هو التكثيف العاطفي لهذه المزاوجة ما بين الغربة التي هي الوطن والوطن الذي هو غربة. ويغيب الاتحاد بين ما هو فردي، خاص بشخص الفنان وما هو عام لكل وأي فلسطيني. يبقى الفردي فرديا لديه، فلا يرتفع الى المصاف المطلوب مسرحيا، أي مصاف المصير، أو القدر. أفلا يحق للفلسطيني أن يُسائل المصير، أن يُحاكمه، أن يستجوبه؛ ما الجدوى والى متى؟

إن ما يجعل مسرحية أوديب لسوفوكليس عملا مسرحيا عابرا للتاريخ والجغرافيا، هو هذا المصير الذي يُسجن به شخص بريء منذ مولده، هذا المصير الذي يقيد أوديب فلا يستطيع الهروب منه كيفما فعل. وهو من هذه الناحية مميز للوجود الإنساني بما هو كذلك. وتحديدا صراع الإنسان مع مصيره المكتوب له مسبقا ومحاولة الإفلات منه! أوليس الفلسطيني، بمعنى ما، هو أوديب هذا العصر؟ أليست النكبة هي هذا المصير الذي يرزح تحت وطأته كل فلسطيني؟ والتي حلت به لا لجرم ارتكبه. وهو مشترك أيضا لجميع من وقف مصفقا دقائق معدودات للعرض، وأنا من بينهم.

تتقاطع سيرة حياة كل واحد منا وتشترك مع سيرة حياة الفنان التي يعرضها لنا في هذا العمل. وهو اللاجئ في وطنه والمستوطن أحيانا، في مفارقة بالغة التعبير، في بيت فلسطيني صار بدوره لاجئا، الباحث عن مجد شخصي لا يستطيع بلوغه إلا بالخروج عن ذاته، إما بتبني لغة الآخر المُستعمِر ولكنته، وإما بالانتقال إلى عاصمته الثقافية، أو الى عاصمة ثقافية أبعد. لكن ما يرده عائدا الى ذاته هو هذا المصير! قائلا عُدّ، فأنت من هناك. إن تقاطع بعض مراحل سير الحياة ما بيننا نحن الفلسطينيين، مرة هنا ومرة هناك هو أيضا ما شدنا ويشدنا إلى العرض الذي قدمه عامر حليحل فَوفق في ذلك. لكنه وعلى مستوى آخر يخلق تماهيا كليا يردم ما هو مطلوب مسرحيا. وعليه بقيت بعد العرض مع الانطباع أن خطوة إضافية ظلت ناقصة، خطوة ضرورية تعرض وتوحد هذا المصير الشخصي مع المصير العام وتتوحد به، لتكثف استثنائيه الواقع الفلسطيني المعاش فعلا، هنا، بوصفه واقعا تراجيديا. لا يسعني إلا استحضار بريخت الى هنا لكي يُسعفني، ويُذكرنا بأن وظيفة الفن ليست أن يكون مرآة تَعرض الواقع، بل أن يكون مطرقة تُعيد تشكيله. بأي معنى؟ بالمعنى الذي عليه أن يُخرج هذا الواقع اليومي من عاديته، "من واقعيته". أن يُغرِبنه (Alienation Effect) أن يكشف لا منطقيته، ففي الفن ليس كل ما هو واقعي منطقي كما لدى هيغل. في هذه اللحظة التي تنكشف للمشاهد لا منطقية ما هو مُعاش، لا طبيعية ما هو واقعي، أي يخرجه من مرتبة المُنزَل من السماء أو من مرتبة كونه طبيعيا كشروق الشمس وغروبها، ينتقل الوعي المتلقي إلى وعي فاعل يخلق مسافة نقدية حياله. وهذه ليست مهمة الفنان الممثل وحده، بل هي مهمة يتحد فيه العمل الجماعي للممثل وكاتب النص والمخرج ومصمم الديكور ومهندس الصوت والضوء.

نحن أمام عمل مونودرامي سردي، بكامل ما يعنيه مصطلح مونودراما من معنى. تُترك خشبة المسرح كاملة للفنان الممثل فيهيمن عليها بفيض سرديته المتواصلة، وهنا يشغلني سؤال الإخراج وأنا المشاهد من بعيد في ’أنا من هناك‘. إن وظيفة الإخراج في المونودراما بالغة الأهمية ولا تقل أهميتها عن أي عمل مسرحي آخر. ان المخرج شريك عضوي، فعليه أن يُظهر المستويات المركبة والمتداخلة والمتعارضة، أحيانا، للمشاعر الإنسانية الوجدانية التي على الممثل أن يحققها، ليس فقط بالكلام بل ايضا بتدرجات الصوت وتنويعاته، بحركة الجسد وإيماءاته، عاملا على بناء وتطوير الحركة والصوت والتعبير الجسدي. ونحن نجد القليل من هذا في العرض الذي نحن أمامه، آخذين بعين الاعتبار أن هذه ما هي إلا واحدة من التجارب الأولى في الإخراج عند المخرج بشير نهرا، المخرج الناشئ الذي يبحث عن أدواته الفنية، في مجابهة التعامل مع نص مركب وموجع. يقلّ أيضا استغلال الفراغ الذي يقف فيه الممثل ويغيب تشكيل المكان الذي يتحرك فيه الممثل عدا عن ستارتين بيضاءتين متدليتين خلفه. سيطر على العمل الطابع الأحادي للزمن وحركته الخطية، بمعنى أن العمل يتقدم من نقطة زمنية محددة إلى وقتنا الحالي. فلا تقديم أو إرجاء يبث ديناميكية إضافية على العمل. وقد يكون كل هذا مقصودا! ولكنه لا يُمكِّن العملَ من التحول من عمل مونودرامي إلى عمل مسرحي بكامل ما للمسرحي من معنى.

يبقى "أنا من هناك" عملا دراميا، يسيطر فيه السرد على باقي مُكونات ما يجب أن يتشكل معه في كلٍ مسرحي متكامل متناسق وموحد، أي على ما يمكن وضعه تحت مسمى المشهدية (Spectacle)، من نسيج التفاعل البيني للحركة والصوت والإضاءة والديكور اضافة الى الاداء متكاملا مع السيطرة على الفضاء على الخشبة والتفاعل مع جمهور المشاهدين.

ولهذا فإن نجاح العمل الحالي يعود أساسا للحضور المهيمن الطاغي والمُبدع لفنان استثنائي أظهر مقدرة فائقة على إحضار ما كونه هو، ذاتا مبدعة في سردية اعتمدت إدماج الشعر ليس كمكون للمونودراما التي يتم تقديمها هنا بل كمكون لذات الفنان، لشخص عامر حليحل بعيدا عن الخشبة، ايضا . لا يحضرُ الشعرُ هنا كتكملة أو زخرفة للعمل بل يحضر بما هو جزء لا يتجزأ من كينونة عامر حليحل منذ أن تقمص دور الحدا الشعبي المأمول. فبت لا تعرف هل يُحضر الشعرُ عامر أم أن عامر هو من يحضر الشعر. هنالك تكامل ما بينهما يعتمد فيه الفنان على انجاح سرديته، فتعتمد ديناميكية العمل على هذا التكامل.

في البدء كانت الكلمة، لدى عامر أيضا والشعر هو ممثلها الأصدق فيحضر الشعر حضورا طاغيا بما هو الممثل الشرعي للعربي الفلسطيني هنا منذ أن سمي شعرائه، شعراء المقاومة. وليس محمود درويش وحده من يستطيع الإجابة على السؤال من أنت؟ قائلا: " من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي .. وأنا معلقة... معلقتان... عشر, هذه لغتي أنا لغتي." كذلك هو عامر حليحل في هذه المونودراما يقرر؛ أنا لغتي. فهل عندما يقرر قائلا :" أنا من هناك" يقصد بالمكانِ، اللغةَ، وهل مكان الفلسطيني لغته؟ وهل يستطيع الفلسطيني الانتقال من الوجود باللغة الى الوجود الفعلي بالمكان؟ الانتقال من خارج المكان إلى المكان الذي لا مكان سواه. ربما يكون هذا السؤال، هو السؤال الغائب الحاضر والحاضر الغائب في ما تحت السردية المعلنة لهذا العمل المونودرامي الرائع.

+JAPAN-TOKYO-U.S.-VENEZUELA-PROTESTXxjpbeE000487_20260106_PEPFN0A001.JPG)

.png)

.png)