كانت الغرفة رقم 14/15، في الشَّبك[1] رقم 1، في سجن المحطَّة السَّابق[2]، عبارة عن غرفتين مفتوحتين على بعضهما البعض من الدَّاخل، وببابٍ واحدٍ من الخارج. وكانت هي الوحيدة في السِّجن المكوَّنة مِنْ غرفتين، والَّتي يوجد أعلى بابها رقمين معاً.

القسم الأوَّل من الغرفة، وهو الَّذي يوجد فيه الباب الخارجيّ (ويمكن اعتباره الغرفة 14)، كان يقيم فيه ما بين اثني عشر إلى ثلاثة عشر سجيناً، ومثله القسم الثَّاني الدَّاخليّ (الَّذي ليس له باب خارجيّ، ويمكن اعتباره الغرفة 15)، وكان يربط الغرفتين ممرّ بعرض متر أو يزيد قليلاً.

في الزَّاوية الدَّاخليَّة اليسرى من الغرفة 14 (اليسرى بالنِّسبة للشَّخص المتَّجه إلى داخل الغرفة)، كان يقع «بُرش»[3] هاشم غرايبة. وفي الجهة المقابلة له، كان «بُرش» هشام الفاهوم. أمَّا «برش» كاتب هذه السُّطور[4]، فكان يقع في الزَّاوية المقابلة لباب الغرفة، ويليه مباشرةً من الدَّاخل «برش» محمّد أبو شمعة، مسؤولنا الحزبيّ (أعني الشُّيوعيين المعتقلين)، وكان أكبر سكّان الغرفة سنَّاً (كان – آنذاك – في أواسط الأربعينيّات مِنْ عمره)، يليه في العمر والرّتبة الحزبيّة الرَّفيق نبيل الجعنيني الَّذي كان برشه في آخر الصَّفّ نفسه.. أي أنَّه كان لصيقاً بالجدار الخلفيّ للغرفة. وعلى البرش المقابل لي مباشرةً، كان يقيم أسامة شنّار الَّذي كان المسؤول الأوَّل في حينه للجبهة الدِّيمقراطيّة في الأردنّ (مجد). أمَّا في الغرفة 15، فكان يقيم رفيقا أسامة اللذان كانا يشتركان معه في قيادة «الجبهة»، تيسير الزِّبريّ وعليّ عامر، مع رفاقٍ آخرين شيوعيين ومن «الجبهة الدِّيمقراطيَّة».

كان محمّد أبو شمعة يخرخش بأوراقه كلَّ ليلة بعض الوقت ثمّ ينام. أمّا أسامة شنّار، فأذكر أنَّه في فترةٍ مِنْ تلك الفترات كان يقرأ كتاباً عن نابلس مكوَّناً مِنْ عدّة مجلّدات ألَّفه باحثٌ مِنْ آل النِّمر. وذات مرّة، توقّف عن القراءة وقال لي: «اسمع يا رفيق سعود ماذا قرأت الآن». ثمَّ راح يقرأ من الكتاب أنَّ آل كنعان وآل كلبونة (وهم من العائلات المعروفة في نابلس) إنّما هم أصلاً مِنْ قبيلة بني حميدة (القبيلة الَّتي أنتمي إليها).

ولقد مرَّ على تلك الغرفة، بقسميها (14 و15)، كثيرون، منهم – على سبيل المثال – مناضل كرديّ يساريّ مثقّف مِنْ أكراد إيران اسمه عبّاس ولا أعرف اسمه الكامل، ومنهم أيضاً كرديّ سوريّ بسيط كان مع عبَّاس لا أذكر اسمه. الكرديّ الإيرانيّ كان يعرف القليل القليل من اللغة العربيّة، ومع ذلك ربطت بيني وبينه مودّة عميقة. ولا أعرف أين هو الآن أو ما الَّذي آل إليه مصيره.

ومن الَّذين مرّوا على تلك الغرفة أيضاً، الأديب الرَّاحل فايز محمود، والمخرج التِّلفزيونيّ المعروف محمّد عزيزيّة، وقد سُجِنَ على مخالفة سير أو شيء مِنْ هذا القبيل، ومثله كاتب السِّيناريو التِّلفزيونيّ محمود الزيوديّ، والأديب محمَّد عيد.. وسواهم. وعموماً، فإنَّ كلّ فنّان أو مثقّف سُجِنَ في تلك الفترة، لأيّ سببٍ من الأسباب، كان يَطلب أنْ يوضع في غرفة الشُّيوعيين.

وكنّا في أوقات إغلاق الأبواب ننهمك بالقراءة في أغلب الأحيان. وأذكر من الكُتب التي قرأتُها – آنذاك – «رسالة الغفران» لأبي العلاء المعرّي، وديوان أبي الطيّب المتنبِّي، وكتاب «النزعات المادّيّة في الإسلام» للدكتور حسين مروّة، والأعمال الكاملة لتيسير السبول، والأعمال الكاملة لأنطون تشيخوف، وكتاب شاعر التشيليّ الشَّهير بابلو نيرودا «أشهد أنَّني قد عشت»، وكتاب «داغستان بلدي» للشَّاعر السُّوفييتيّ الدَّاغستانيّ رسول حمزاتوف، وكتاب «مجنون إلزا» للشَّاعر الفرنسيّ لويس أراغون (المعروف بشاعر المقاومة الفرنسيّة، كما أنَّه كان مِنْ قادة الحزب الشُّيوعيّ الفرنسيّ) ويحكي فيه بعطف عن أواخر أيّام العرب في الأندلس في عهد أبي عبد الله الصغير الَّذي ظلمه التَّاريخ برأيه، ورواية «مائة عام من العزلة» للكاتب الكولومبيّ غابرييل غارسيا ماركيز. لم يكن ماركيز شهيراً آنذاك، على الأقلّ في العالم العربيّ، وكان بالنِّسبة لنا، حينها، اكتشافاً جديداً ومذهلاً، وما لبث أنْ نال «جائزة نوبل» بعد فترة وجيزة. وأنا شخصيّا، كنتُ أشتري (وأقرأ) – آنذاك – حوالي اثني عشر مجلّة عربيّة. ونشرتُ، في حينه، بعضاً مِنْ مقالاتي وقصصي في بعضها.

على أيّة حال، كان مِنْ عادة هاشم غرايبة وهشام الفاهوم، أنْ يقطعا قراءاتهما، مِنْ حينٍ لحين، ليتبادلا الحديث، بصوتٍ عالٍ، مِنْ زاويتيهما المتقابلتين، في شأن ما هما منكبّان على قراءته. وفي كثيرٍ من الأحيان، كان يتخلَّل الحديث ضحك مدوٍّ.. وخصوصاً مِنْ هشام الَّذي كان يتميَّز بضحكةٍ صاخبة مجلجلة. وأكون أنا في العادة منكبّاً على قراءة كتابٍ آخر، وبما أنَّني لم أكن متعوّداً على الحديث أوّلاً بأوَّل عن ما أقرأ، وأنَّني كنت أجد مشقَّة في التَّوقّف القسريّ المتكرِّر عن التَّركيز على القراءة ثمَّ العودة إليها مِنْ جديد، فقد كنت أنزعج جدّاً مِنْ أحاديثهما الصَّاخبة تلك، فأبدي لهما تذمّري العلنيّ أحياناً مِنْ سلوكهما ذاك، لكنّهما كانا يستجيبان لبعض الوقت فقط ثمَّ يعودان إلى متابعة عادتهما المفضّلة تلك مِنْ جديد. واضطررت، مع الزَّمن ومع اليأس مِنْ تغييرهما، أنْ أتكيّف مع هذا الوضع المزعج، بل ربَّما أنَّني أصبحت في مرحلةٍ لاحقة أشاركهما الحديث في شأن بعض قراءاتي.

كان هاشم وهشام، آنذاك، شابّين في أواخر العشرينيّات مِنْ عمريهما، ولكنَّهما – كما أتذكّر – كانا، مثل معظمنا في تلك المرحلة، يتعمَّدان الظُّهور بمظهر رجلين مسنّين وقورين. وربَّما أنَّ هاشم معروف الآن لدى كثير مِن المهتمّين بالأدب والأدباء والحياة العامَّة في بلادنا، أمّا هشام، فلم يحظَ بهذا القدر من الشُّهرة.. مع الأسف. كان هشام شابّاً ذكيّاً، مثقّفاً، وقارئاً نهماً. وكان وسيماً، طويل القامة، نحيلاً، ذا لحية شقراء مرسلة على طريقة غيفارا. ولا أدري أين هو الآن ولا إلى ماذا آل مصيره بعد كلّ هذه السِّنين.

وأنا، كلَّما نبشتُ في كتبي وأوراقي الَّتي تعود إلى مرحلة السِّجن (أواخر سبعينيَّات القرن الماضي والثّلث الأوَّل مِنْ ثمانينيّاته)، أتذكَّرُ هذا المشهد القديم. وعندئذٍ، تخطر في بالي صورة شبّان في مقتبل أعمارهم كانت لديهم همَّة عالية للعمل.. ليس مِنْ أجل تغيير الأوضاع في بلادهم وحدها إلى الأفضل، بل أكثر مِنْ ذلك، كانوا ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم جزءاً مِنْ حلم كبير لتغيير العالم كلّه، وكانوا لذلك مستعدّين لتقديم أفدح التَّضحيات مِنْ أجل تحقيق هذا الحلم النَّبيل العزيز. على أيَّة حال، أريد أنْ أستعيد هنا، مِنْ قراءات تلك الأيَّام، بعض الجمل والفقرات الجميلة مِنْ كتابة (وأقوال) رسول حمزاتوف (1923 – 2003):

«لو لم يكن في هذا العالم ليل، لما كان للصَّباح أنْ يولد».

«إنَّ الإنسان في حاجة إلى عامين ليتعلَّم الكلام، وإلى ستِّين عاماً ليتعلّم الصَّمت».[5]

«إنَّ التَّفاهة تستطيع أنْ ترى الأشياء والظَّواهر الكبيرة وحدها، ولا تلاحظ أيَّ شيءٍ قريب منها، أمَّا الإنسان العظيم فيستطيع أنْ يرى ما هو كبير وما هو صغير على حدٍّ سواء، ويستطيع أنْ يكتشف حتَّى في أصغر الأشياء أكبرها ويبرزه للنَّاس».

«مَنْ خَرَجَ يبحثُ عن الحقيقة.. حَكَمَ على نفسه بأن يبقى دائماً في الطَّريق».

«لا تخبِّئ أفكارك.. إذا خبَّأتها فستنسى في ما بعد أين وضعتها».

«في ذاتي سذاجة الطِّفل وعاطفة الشَّابّ وطيشه وحكمة الشَّيخ؛ ليس لي عمر».

«يمكن للرَّجل أن يركع في حالتين: ليشرب من العين، وليقطف زهرة».

«كيف لك أن تكون بخير في هذا العالم المريض؟!».

«ما أنا بوحيد في رقادي: على صدري ينحني القلق كامرأة ويسرع الفرح أو الحزن ليلتصقا بي ويظلّ الخوف منطرحاً على العتبة ككلب».

«- قل لي، أيَّها البحر، لماذا أنت مالح؟

- الدَّمع الإنسانيّ في أمواجي غير قليل!

- قل لي، أيَّها البحر، بماذا أنت ملوَّن؟

- المرجان في أعماقي دفين!

- قل لي، أيّها البحر، لماذا هذا الاضطراب؟

- في لجَّتي هلك الكثير من الشّجعان:

بعضهم كان يحلم بأن لا أكون مالحاً،

وبعضهم غطس يبحث عن المرجان!».

ومن الآراء الطَّريفة لرسول حمزاتوف:

«نحن الشّعراء مسؤولون بالطَّبع عن العالم كلّه».

ويقول بلسان «أبو طالب» (الشَّخصيّة الرَّئيسة في كتابه الجميل «داغستان بلدي»):

«لقد اِبيضَّ شعر رأسي لأنَّ عليَّ أنْ أنتظر دائماً هؤلاء الأولاد الملاعين الَّذين يذهبون إلى الحانوت ليأتوا بالفودكا ثمَّ يتأخَّرون. نعم يا رسول. الأولاد لا يفهمون عذاب الآباء ما داموا هم أنفسهم لم يأتوا بأولاد».

ثمَّ يستخلص مِنْ ذلك الحكمة التَّالية: «يجب أنْ ترسل للبحث عن الفودكا مَنْ يحبّ هو نفسه أنْ يشرب منها قدحاً، وعندئذٍ لن يتأخَّر».

وقبيل وفاته بأيَّام، قال: «حياتي مُسْوَدَّةٌ كنتُ أتمنَّى لو أنّ لديّ الوقت لتصحيحها».

وأستعيد من الذَّاكرة شيئاً محفوظاً فيها، أظنّه مِنْ كتاب حمزاتوف نفسه («داغستان بلدي»). يقول:

«إذا رأيتَ الجبناءَ يتقدّمون الصُّفوفَ، فاِعلم أنَّها الخيانة»

//هوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الشَّبك من التَّسميات الَّتي كانت دارجة في «سجن المحطّة»، وهو يعني القسم. وكان «سجن المحطَّة» مقسَّماً إلى خمسة أقسام (أشباك)؛ حيث كان شبك 1 مخصَّصاً للسّجناء السِّياسيين. وقد كان مطلّاً مِنْ بعض نواحيه على مشهدٍ كبيرٍ مِنْ عمَّان يمتدّ مِنْ منطقة ماركا وحتَّى حيّ الزَّغاتيت. وثمَّة قصَّة طريفة للأديب الأردنيّ الرَّاحل فايز محمود، كتبها أثناء وجوده في السِّجن، وهي بعنوان «قارَّات العالم الخمس»؛ حيث شبَّه فيها أشباك «سجن المحطَّة» بالقارَّات.

[2] تمَّ هدم «سجن المحطَّة» في أواخر ثمانينيّات القرن الماضي، وضاع بهذا جزءٌ مهمّ من الذَّاكرة الوطنيّة الأردنيّة.. حتَّى إنْ كان جزءاً أليما. وكان الأحرى أنْ يُحَوَّل مبنى السِّجن إلى متحف، كما هو الحال في الكثير مِنْ بلدان العالم.

[3] البُرش كان فراشاً ثقيلاً، وكان قماشه كتّانيّاً، وحشوته في العادة من الليف. وكنتُ أسمع – آنذاك – إنَّ مفردة «بُرش» ذات أصلٍ تركيّ. وعموماً كانت التَّسميات في «سجن المحطّة» كلّها غريبة وكان يُقال إنَّها كلّها تركيّة. ومنها، على سبيل المثال، «الفورة»، وهي المراحيض العامّة في السِّجن (كانت توجد أيضاً مراحيض ملحقة بالغرف). وقد كان فايز محمود يحبّ أن يردِّد كلماتٍ طريفةً في هذا المجال؛ إذ كان يقول: جئنا من الثَّورة إلى الفورة!

[4] كنتُ أستطيع – وأنا جالس على بُرشي ذاك – أنْ أرى حيّ الزَّغاتيت مِنْ خلل قضبان السِّجن. وقد فزتُ بتلك الإطلالة البديعة إثر إطلاق سراح رفيقي عدنان الأسمر. وكان كثيرون مِنْ سكّان الغرفة 14، 15 يحسدونني على ذلك الموقع المميَّز. ومع الأسف، فإنَّ رفيقنا عدنان لم يكن يستطيع الاستمتاع بالمشهد الَّذي كان يوفِّره له برشه السَّابق ذاك عندما كان مقيماً عليه، لأنَّ عينيه عميتا تحت التَّعذيب في زنازين المخابرات.

[5] بحسب التَّجربة، فإنَّ البعض ربَّما يحتاج إلى عددٍ أكبر بكثير من السِّنين ليتعلّم الصَّمت، وبعضهم ربَّما لا يتعلّمه مطلقاً.

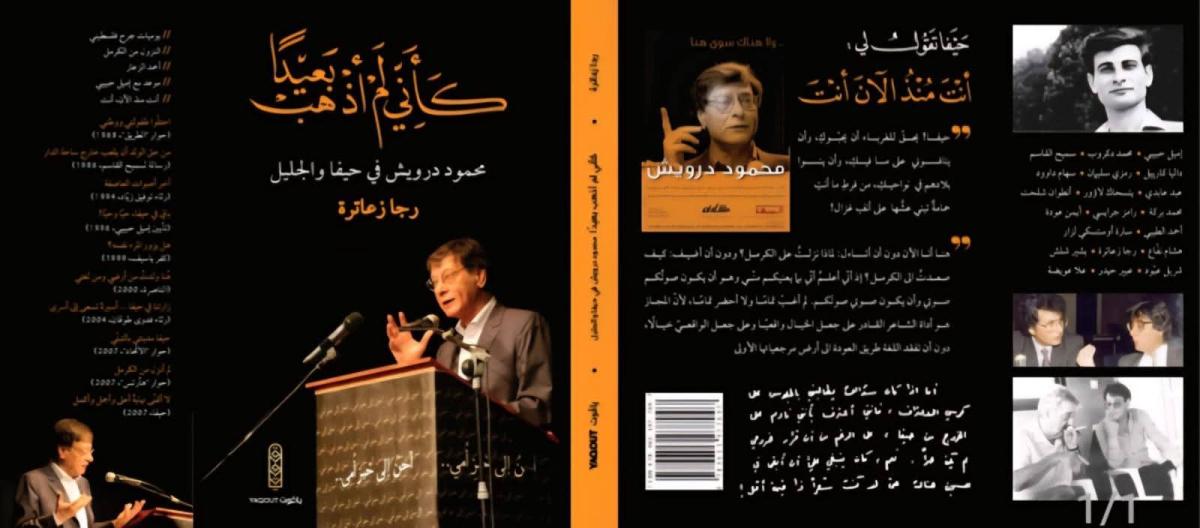

صورة المقال: سجن المحطة، من أول السجون في الأردن.

.png)

.png)

.png)